Нюрнбергский процесс, начавшийся 80 лет назад, является поворотной точкой в истории международного уголовного права. Впервые на скамье подсудимых оказались высокопоставленные государственные чины: партийные функционеры, военные и пропагандисты. Все они считали, что служили национальным интересам своей страны и не подсудны иностранцам, поскольку действовали на основе суверенных прав государства.Впервые решался вопрос о преступности отдельных организаций, то есть об определении коллективной ответственности. Впервые судили за развязывание агрессивной войны, за причастность к военным преступлениям и преступлениям против человечности. Понятие «геноцид» использовалось обвинителями, хотя и не попало в приговор. С дистанции в 80 лет Нюрнбергский процесс видится значимым, «учреждающим» событием по отношению к современной международной правовой системе, однако нормотворчество и политический прагматизм, доходящий до цинизма, всегда идут рука об руку. И то, что происходило в Нюрнберге в 1945–1946 годы, не исключение. Специально для «Новой газеты Европа» историк Константин Пахалюк рассказывает, как из череды скрытых конфликтов, недопониманий, технических и политических ошибок родился «суд победителей», тем не менее заложивший основы современного международного и гуманитарного права.

Хотя еще с осени 1941 года союзники по антигитлеровской коалиции неоднократно заявляли, что их целью является не только разгром нацистской Германии, но и наказание военных преступников, вплоть до 1945 года четкое понимание о механизмах и юридических основаниях отсутствовало. Московская декларация 1943 года предполагала судить рядовых военных преступников в местах совершения преступлений, но было непонятно, что делать с высшими политическими лидерами.

Лидеры Великобритании и США долгое время придерживались идеи политического решения или военно-политического суда. Как ни странно, в октябре 1942 года первым с идеей трибунала публично выступил Советский Союз — по политической причине: чуть ранее союзники заявили о готовности создать комиссию по расследованию преступлений нацистов, надо было перехватить инициативу. Если не считать шутки Сталина на Тегеранской конференции, что легче казнить 50 тысяч нацистов, то он оставался верным идее. Правда, трибунал он видел в качестве театрализованного представления с предопределенным финалом — по примеру процессов 1930-х годов. „

Действительно, судить нацистских преступников отправили тех, кто сам замарал руки в сталинских репрессиях.

Главным советским куратором будущего Нюрнбергского процесса был Андрей Вышинский — на тот момент заместитель министра иностранных дел, в 1935–1939 годы он занимал должность прокурора СССР и прославился как обвинитель на московских процессах (три знаковых процесса в 1936–1938 годы, где на скамье подсудимых были Зиновьев, Каменев, Радек, Бухарин, Ягода и др. — Прим. ред.). Весной — летом 1945 года переговорщиком на встречах союзников по разработке устава Международного военного трибунала (МВТ) был Иона Никитченко, который также сделал карьеру на репрессиях: входил в состав многих коллегий, выносивших смертные приговоры. Из-за постоянных разъездов — нередко по телеграфу. В итоге Сталин назначил его советским судьей трибунала, а главным обвинителем сделал Николая Руденко, на тот момент генпрокурора Украины, который в годы Большого террора служил прокурором в Сталинской и Донецкой областях и также причастен к гибели десятков тысяч невинных людей.

Именно Вышинский был среди тех, кто участвовал осенью 1942-го в перехвате международной инициативы. Помогал создавать в ноябре того же года Чрезвычайную государственную комиссию по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков (ЧГК). С 1943-го ее материалы ложились в основу первых публичных процессов против пойманных коллаборационистов (первый такой состоялся летом в Краснодаре) и пленных немцев (впервые их судили в Харькове в конце того же года). В августе 1944-го, сразу после освобождения лагеря смерти Майданек, преступления в нем расследовала совместная советско-польская комиссия.

Одновременно на Западе шли активные дискуссии относительно правовых понятий, которые были бы адекватны для описания массового террора нацистов: Герш Лаутерпахт развивал понятие «преступление против человечности», Рафаэль Лемкин предложил «геноцид» (уничтожение групп), а советский юрист-международник Арон Трайнин — «преступление против мира», непосредственно связанное с агрессивной войной.

Осенью 1944-го оно пришлось кстати сотрудникам американского Минобороны, которые стали лоббировать идею международного трибунала. Сначала с меморандумом выступил военный юрист Бернайс (к слову, русский еврей-эмигрант). В начале 1945-го военный министр Стимсон, госсекретарь Стеттиниус и генпрокурор Биддл убедили Рузвельта в необходимости открытого суда. После самоубийства Гитлера отпали возражения и у британцев.

В начале мая по поручению президента Трумэна подготовкой Международного военного трибунала занялся судья Верховного Суда Роберт Джексон. Веруя в возможность кардинально поменять мировое право, он заручился поддержкой англичан и фактически возглавил всю предварительную работу.

Параметры будущего Международного военного трибунала согласовывались летом 1945-го в Лондоне. В соответствии с Уставом, нацистскую верхушку предполагалось судить за сговор и планирование агрессивной войны, преступления против мира, военные преступления и преступления против человечности. Стороны договорились, чтобы подсудимые не использовали суд как политическую трибуну и не могли оправдываться «выполнением приказов». Советская делегация добилась возможности представлять преступления на территории балтийских государств (их аннексию союзники не признавали) и автоматическое принятие документов ЧГК.

8 августа США, СССР, Великобритания и Франция подписали соглашение о создании МВТ. К договору присоединились еще 19 стран, что расширяло международную легитимность. Вскоре был утвержден Устав, в конце августа утвержден список из 24 подсудимых, которым 18 октября предъявили обвинительное заключение. Оно было переведено на немецкий язык и роздано каждому обвиняемому. Правда, одного подсудимого, начальника рейхсканцелярии Бормана, не нашли и судили заочно, военного промышленника Круппа, к досаде советской стороны, признали слишком больным, а третий, лидер профсоюзов Роберт Лей, вскоре покончил с собой. Так что судили только 21 человека.

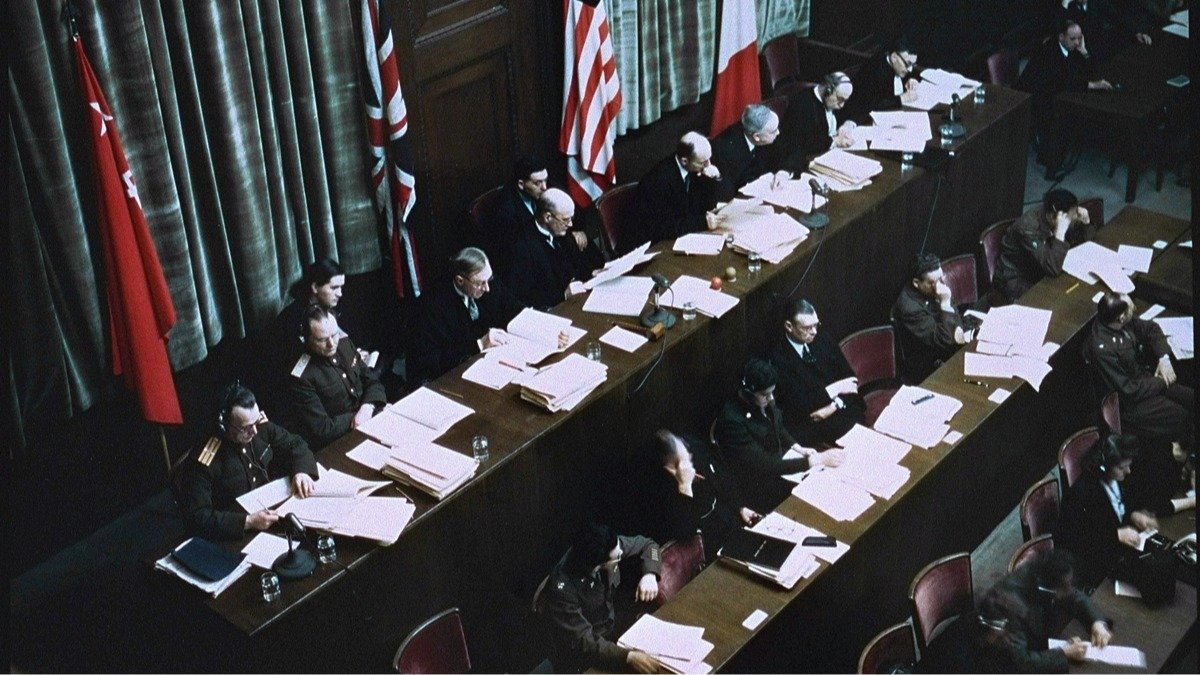

Секретариат трибунала размещался в Берлине, а сам процесс, вопреки желанию СССР, состоялся в Нюрнберге, «партийной столице» нацистов. По настоянию американцев председателем трибунала выбрали британского лорда-судью Джеффри Лоуренса, от США — уже упомянутый Биддл, от Франции — профессор де Вабр. Главным американским обвинителем стал Джексон, британским — министр юстиции Уильям Шоукросс, но активную роль играл его помощник Дэвид Максвелл-Файф.

Процесс начался 20 ноября 1945-го, несколько месяцев выступало обвинение, с марта — защита, август ушел на суд над нацистскими организациями, сентябрь — на согласование итогового приговора. 403 заседания заняли почти год, с учетом двух перерывов — на рождественские и пасхальные праздники.

Суд победителей?

Сколько бы ни говорили о Нюрнберге как о торжестве победителей, американцы и британцы постарались, чтобы суд таковым не был. Каждый подсудимый имел адвоката, их работу оплачивал сам суд, и эту должность разрешалось занимать в том числе и членам нацистской партии. Адвокаты имели право вызывать собственных свидетелей и приобщать свои материалы к делу. Если обвинение вызвало в суд 33 свидетелей, то адвокаты — 61. Также защита представила опросные листы от 143 свидетелей и письменные показания, зафиксированные перед уполномоченными, от 101 человека. Кроме того, представила еще 1809 показаний от других свидетелей.

Все показания и документальные материалы переводились на четыре языка (русский, английский, французский, немецкий), во время заседания был обеспечен и синхронный перевод. В зал допускалась широкая публика, постоянно присутствовали журналисты, шла радиотрансляция. Заседания шли обычно с утра до 17:00, а вечером центр жизни перемещался в «Гранд отель» и различные пивные, где отдых сопровождался алкоголем и увеселительными мероприятиями.

Ключевыми обвинениями были сговор и преступление против мира, в то время как оставшиеся группы преступлений, военные и против человечности, рассматривались только в связи с агрессивной войной. Судить нацистов, например, за преследование немецких евреев никто не собирался: в противном случае и СССР с репрессиями, и США с расовой сегрегацией создали бы прецедент для самих себя.

Более того, еще в Лондоне делегаты отказались давать определение агрессии и агрессивной войне — отчасти ввиду сложности найти формулировки, отчасти в надежде, что смогут вывести их по ходу. В первые дни защита зацепилась за это. В частности, адвокат Геринга доктор Отто Штамер заявил: у законов нет обратного действия, а поскольку в международном праве не закреплены ни запрет на ведение агрессивных войн, ни их определение, ни ответственность — то и сам суд нелегитимен. Члены трибунала, однако, отсылали к международному обычаю и подписанному веймарской Германией пакту Бриана — Келлога, осуждавшему использование войны как политического средства. Подсудность международному трибуналу выводилась из статьи 228 Версальского договора 1919 года, предполагавшей суд над немецкими военными преступниками. Стань со-участником «Новой газеты» Стань соучастником «Новой газеты», подпишись на рассылку и получай письма от редакции Подписаться

Политические скелеты

На протяжении всего процесса и защитники, и подсудимые не только отрицали или преуменьшали личную ответственность, но и постоянно атаковали обвинителей, заявляя, что в целом-то немцы не делали ничего такого, чего ни делали бы их противники. Принцип «преступления одних не оправдывает преступлений других» справедлив, однако постоянное апеллирование к нему подрывало легитимность МВТ.

У каждой страны-победительницы были свои скелеты в шкафу.

Джексон хотел обозначить моральное превосходство Америки и обеспечить максимально объективный суд, чтобы он не походил на правосудие победителей. Потому он критично относился к Франции и СССР, полагая, что их опыт сотрудничества с Гитлером только вредит репутации МВТ. Воздушные бомбардировки и схожие с немецкими практики действия подводного флота, а также расизм были не самыми приятными темами. „

Британия выставляла себя защитницей малых стран и народов от угнетения нацистами, что вызывало вопросы на фоне собственной колониальной политики.

Предвоенная политика умиротворения и Мюнхенский сговор, по которому Гитлер получил Чехословакию, также подрывали светлый облик борца с нацизмом. Когда в октябре Руденко предложил включить в обвинение еще и бомбардировки английских городов, то британцы разумно отказали: совсем уж лицемерно на фоне разрушенной Германии. История коллаборационизма была больным местом и для французов.

Однако больше всего скелетов в шкафу было у СССР, и все они вылезли во время Нюрнберга. И дело тут не только в активности защиты или в усиливающихся размежеваниях «холодной войны».

«Двойной матрас»

Проблема была в непрофессионализме.

Во-первых, и Руденко, и Никитченко были связаны Москвой по рукам и ногам: выступления, речи, подписи и даже приговор — всё надо было согласовывать с комиссией Вышинского. Полковник Михаил Лихачев, руководивший группой СМЕРШ, следил за всеми и уже в декабре руководителю следственной группы Георгию Александрову пришлось оправдываться: якобы он недостаточно жестко отвечал на выпады подсудимых во время предварительных допросов, то есть еще до заседаний.

Никитченко и Руденко не имели международного опыта. Еще летом первый согласовал распределение подготовки материалов: американцы доказывают сговор, британцы — преступления против мира, французы занимаются преступлениями в Западной Европе, а советская делегация — в Восточной. Однако потом выяснилось: кто готовил материалы — тот их и представляет, а значит, СССР будет выступать в конце. Попытки вклиниться в другие обвинения не удались, а потому несколько месяцев советская делегация сидела статистами: процесс начался 20 ноября, а выступление Руденко — 8 февраля.

Во-вторых, советская делегация страдала из-за перевода. Никитченко и Руденко не знали ни английского, ни немецкого. Команды устных и письменных переводчиков оставляли желать лучшего: именно из-за неспособности советской делегации просто прочесть первый вариант обвинительного заключения его обнародование пришлось отложить. Как пишет историк Франсин Хирш («Суд в Нюрнберге», монография издана и переведена на русский в 2023 году. — Прим. ред.), при переговорах американцы с трудом понимали переводчика Руденко Дмитриеву, говоря, что общаться с ним — это говорить «через двойной матрас». Эти проблемы сохранялись и во время процесса. В конце декабря журналист Михаил Долгополов докладывал в Москву, что все говорят о том, что советским синхронистам сложно переводить даже самые простые юридические термины.

В-третьих, советская делегация была не готова к состязательному процессу. То, что обвиняемым дали возможность защищаться, стало шоком для Руденко. Многие подсудимые были неплохими ораторами, а иные еще и разбирались в тонкостях международной политики кануна войны, в отличие от советского обвинителя. В конце концов на одной вечеринке с обильным употреблением алкоголя Руденко договорился с другими обвинителями относительно «джентльменского соглашения»: не трогать свои скелеты в шкафу и пресекать в этом нацистов. В целом соглашение более-менее соблюдалось: например, Шоукросс дал Руденко прочитать черновики обвинения и убрал по его просьбе всё, что касалось советско-германского сотрудничества.

Первую проблему создал фельдмаршал Кейтель, который через адвоката дал интервью, разошедшееся в американской прессе: война против СССР была якобы превентивной. По требованию Москвы и лично Сталина речь Руденко еще раз переписали, а свидетелем обвинения сделали фельдмаршала Паулюса, который участвовал в разработке плана «Барбаросса». Гитлер объявил о его смерти, а потому живое появление незадачливого покорителя Сталинграда произвело настоящий фурор. Благодаря домашним заготовкам советское обвинение прозвучало ярко. Руденко был хорошим оратором, а эмоциональный фон задали документальные фильмы Романа Кармена о нацистских преступлениях и разрушенных культурных ценностях. Советская сторона сделала акцент и на истории Холокоста: живыми свидетелями были вызваны поэт Авром Суцкевер, побывавший в Вильнюсском гетто, и Самуил Райзман, узник лагеря смерти Треблинка. „

При допросе свидетелей в конце марта вылезла вторая проблема — «секретные протоколы». И полбеды, если бы о них говорил только Риббентроп или его секретарша, которую вызвал адвокат.

Неожиданно для советской делегации в дело вмешался адвокат Альфред Зайдель, защищавший Рудольфа Гесса (заместителя Гитлера по НСДАП). Сначала Зайдель подготовил письменные показания бывшего дипломата Фридриха Гауса, который в 1939-м сопровождал Риббентропа в Москву. «Это совершенно неизвестный документ»,— единственное, что промямлил Руденко. Затем адвокат заполучил копии самих протоколов, однако отказался раскрыть источник их получения, что позволило суду их отклонить. Неожиданно Зайдель возник спустя месяц, когда при допросе адмирала Ределя свидетелем вызвали статс-секретаря германского МИД Эрнста фон Вайцзеккера. Суд не дал возможности ему подтвердить подлинность копий, однако Вайцзеккер пересказал содержание «секретных протоколов» с подачи помощника американского обвинителя Томаса Додда. В частной переписке он рассказывал, что не видит разницы между Советами и нацистами, а потому поспособствовал тому, чтобы уже вскоре тексты этих протоколов всплыли в американской печати.

И наконец, советская делегация сама усложнила себе жизнь, когда решила переложить на немцев свои преступления. В 1940 году под Катынью органы НКВД расстреляли более 4 тысяч польских пленных. Спустя три года нацисты нашли могилы и устроили скандал. СССР сразу же переложил на них вину. После освобождения территории в могилы были подброшены нужные документы, затем приглашена комиссия Бурденко, которая их «обнаружила». Союзники знали об этом, но публично молчали. Однако фальсификаторы на этом не остановились и решили закрепить свой нарратив в Нюрнберге (количество поляков возросло до 11 тысяч), надеясь, что трибунал не разрешит оспаривать документы ЧГК.

Однако всё пошло не по плану. Защита вызвала трех немецких офицеров, на которых повесили это преступление. Допрашивавший их Лев Смирнов (будущий председатель Верховного Суда СССР) несколько спас нарратив: он доказал, что свидетели прибыли туда осенью 1941-го, а «пленных поляков» немцы захватили летом, так что теоретически на расстрел оставалось время. Более того, отчасти сработала «домашняя заготовка»: Советы подготовили своих свидетелей, в том числе нужные показания дал болгарский медик, участвовавший в 1943 году в немецком расследовании. В полной мере защита отбиться не смогла, но посеяла сомнение в советской версии (а заодно — и в документах ЧГК). В приговор Катынь также не была включена.

Перекрестные допросы

Образ «суда победителей» довлел над трибуналом, а потому, когда началось выступление защиты, судьи разрешили обвиняемым отвечать на вопросы так, как те хотят и сколько хотят. Особенно выделялся «нацист № 2» Герман Геринг. Обрюзгший морфинист, утративший власть, он за полгода плена избавился от зависимости, заметно похудел и вернул былую харизму. Советской делегации было особо сложно, так как она не имела опыта перекрестных допросов. Франсин Хирш цитирует американскую журналистку Ребекку Уэст, которая заметила: «Нацисты не волнуются, когда их допрашивает русский юрист, так как видят, что он ничего не умеет». К сожалению, подсудимые не только часто уходили от ответов на вопросы, но и выставляли советских обвинителей дураками.

Когда Руденко обвинил Геринга в использовании рабского труда депортированных, тот парировал: Советы сами вывозили поляков и украинцев с западных территорий. Руденко ничего не возразил. При допросе немецкого радиопропагандиста Ганса Фриче он пытался подвести его к оправданию немецкой агрессии против Польши, на что бывший сотрудник ведомства Геббельса заметил: она сама спровоцировала Германию, и он «был очень удовлетворен», когда советские газеты дали эту же оценку.

При допросе министра вооружений Альберта Шпеера другой член советской делегации Марк Рогинский пытался уличить его в сговоре об агрессии, ведь эти идеи были изложены в «Майн кампф». „

Шпеер заявил, что не читал эту книгу, и продолжил: что же тогда советские дипломаты, читавшие ее, сами подписали с ним договор о ненападении?

В качестве примера разницы стратегий Франсин Хирш приводит допрос Кейтеля. Имея на руках его приказ, разрешавший солдатам вермахта совершать преступления против советских граждан, Руденко довольствовался отговорками фельдмаршала на все свои вопросы, не додавив ни разу. В завершение он обвинил Кейтеля в том, что тот подчинялся Гитлеру лишь ввиду нацистских убеждений, на что получил возражение: «Я был верным и послушным солдатом моего фюрера. Не думаю, что в России есть генералы, которые не подчинялись бы беспрекословно маршалу Сталину». Иначе повел себя британец Максуэлл-Файф. Напомнив о воинской чести, он поставил вопрос: почему тот не проявил храбрости и не выступал против убийств невинных. И в итоге добился признания того, что Кейтелю пришлось идти против совести, подписывая преступные приказы.

Обсуждение приговора началось в конце июня, однако основные дискуссии разразились в сентябре. Французский судья де Вабр высказывался против сговора: он считал его излишним и компрометирующим сам суд ввиду обвинения задним числом. К концу августа был достигнут компромисс: заговор касается лишь ведения агрессивной войны, а затем точкой отсчета был выбран не 1920 год, как в обвинительном заключении, а 5 ноября 1937 года — совещание в Хоссбахе, на котором Гитлер объявил о планах экспансии.

Советская сторона безуспешно настаивала, чтобы в тексте нашло отражение осуждение немецких промышленников. Однако затем сумела добиться того, чтобы в тексте не упоминались ни связь германо-советского договора 23 августа 1939 года с последующей атакой Польши, ни секретные протоколы.

После долгих дискуссий 12 подсудимых были приговорены к смертной казни, трое — к пожизненным срокам, четверо — к длительному заключению, и трое были оправданы.

Ялмар Шахт (до 1938 года возглавлял Министерство экономики, до начала 1939-го — Рейхсбанк) обвинялся в содействии приходу к власти Гитлера и последующей ремилитаризации экономики. Поскольку заговор отсчитывался с 1937 года, британцы и американцы посчитали странным осуждать человека за то, что он способствовал укреплению своего государства. Также они учли, что в отставку Шахт попал до начала войны, потом выступал против нее, был близок к кругам заговорщиков, пытавшихся убить Гитлера в 1944 году, и попал в концлагеря. На суде Шахт представлял себя чуть ли не участником сопротивления, чем вывел из себя Геринга. Однако в пользу бывшего рейхсминистра свидетельствовал один из участников заговора 1944 года Ханс Гизевиус, бывший сотрудник гестапо и абвера, завербованный в 1943-м американцами.

От ответственности освободили Франца фон Папена, немецкого консервативного политика, который также содействовал приходу Гитлера к власти и был до 1934 года при нем вице-канцлером, а затем послом в Австрии. Суд принял во внимание доказательства, что Папен пытался представлять умеренные силы, а на должности посла — просто служил своей стране, пусть даже и содействуя аншлюсу.

Из двух пропагандистов был отпущен Ганс Фриче. Он был известным радиопропагандистом, занимал ответственные посты в ведомстве Геббельса. В его пользу сыграло то обстоятельство, что на фоне других подсудимых он выглядел мелкой сошкой и просто отрабатывал в министерстве ту повестку, которую ему спускали начальники. Найти непосредственные призывы Фриче к массовым убийствам также не удалось. Как обронил Биддл, на него «Гитлер не потратил бы и пяти минут». С ним согласился и французский коллега, несмотря на протесты Лоуренса и Никитченко.

К слову, другого пропагандиста Юлиуса Штрейхера судьи отправили на виселицу. Его журнал «Штурмовик» отличался прямо-таки пещерным антисемитизмом, и пришить его к делу было легче, нежели радиопередачи Фриче. Так, обвинение доказало, что однозначные призывы к уничтожению евреев печатались уже во время осуществления массовых расстрелов и работы газовых камер. „

Сам Штрейхер знал, что его слово оборачивается трупами: у него нашли еврейские зарубежные газеты, которые он выписывал из Швейцарии, и в них постоянно печатались сведения об убитых евреях.

Не меньше дискуссий вызывали и нацистские организации. Западные судьи вняли защитникам НСДАП, что всю ее нельзя признать преступной: низовые руководители не имели полицейской власти, а ввиду массовости членства это будет попахивать коллективной виной. Потому преступной признали только верхушку, сделав еще и исключение для тех, кто вышел из партии до 1939 года. Преступными были признаны СС и гестапо, однако и Лоуренс, и Биддл, и де Варб посчитали недоказанным, что верховное командование и генеральный штаб действовали как отдельные организации. Более того, не были признаны преступными имперский кабинет министров (ввиду его небольшого состава) и штурмовые отряды СА (судьи, конечно, не поверили защите, пытавшейся выставить их обыкновенными спортивными клубами, однако указали, что после 1934 года они не играли значимой роли в жизни нацистской Германии).

Приговор огласили 30 сентября, вердикты — 1 октября. Никитченко, с подачи Москвы, зафиксировал особое мнение против оправдательных приговоров, пожизненного срока Гессу и решений по организациям. По совету советских дипломатов немецкие коммунисты провели массовые митинги в поддержку этой позиции.

Нюрнбергский процесс действительно сложно очистить от образа «суда победителей». В конечном счете никто не мешал «большой тройке» привлечь к работе трибунала представителей нейтральных стран, а советскую делегацию не толкали перекладывать на нацистов свои преступления.

Однако и «политическим судилищем» Нюрнберг назвать сложно: обвиняемые активно защищались, а судьи отказались идти за обвинителями по ряду вопросов и вынесли даже оправдательные приговоры. Победители выбрали сложный путь создания многостороннего международного института, а могли бы всех расстрелять.

Ключевая проблема состояла в другом: сквозь призму устанавливающихся норм победители не выглядели безупречно. Защита вполне справедливо указывала, что Британия и Франция содействовали агрессии против Чехословакии (те же Мюнхенские соглашения), а СССР вообще соучаствовал в агрессивной войне против Польши (секретные протоколы).

Увы, право и политическая воля всегда идут рука об руку. Национальное право не будет функционировать, если не будет политической воли государства на создание обеспечивающих его институтов. На международном уровне такого политического субъекта нет. Международное (межгосударственное) право — всегда договорное, и до сих пор здесь нелегко с институтами, обеспечивающими соблюдение взятых на себя обязательств. С международным уголовным правом еще сложнее. Здесь явно проглядывает проблема двойной подотчетности: почему политики, отстаивающие национальные интересы и подотчетные населению (избирателям), вдруг должны давать отчет группе зарубежных юристов или неким внешним институтам?

Вопрос стоит переформулировать. Считаем ли мы нужным развитие международного уголовного и гуманитарного права? Справедливым — преследование политиков, начинающих войны или отдающих жестокие приказы?

Если да, то в реальности не стоит ожидать быстрого пути, скорее — скачкообразного, когда вопиющие события (как нацистская политика уничтожения) создают прецеденты, толкающие циничных политиков (кем были Сталин, Рузвельт и Черчилль) на принятие решений, открывающих возможности для установления новых норм.

Парадокс Нюрнберга как раз и заключается в том, что идею театрально-репрессивного суда юристы трансформировали в прецедент для дальнейшего развития международного права. Вовсе неподдельным было удивление нацистских лидеров, что их вздумали судить за то, что они делали как государственные деятели. Нюрнберг стал предтечей принятия Всеобщей декларации прав человека, Конвенции ООН по предупреждению преступлений геноцида (обе — 1948) и Женевских конвенций (1949). За последующие 80 лет произошло значительное развитие соответствующих институтов и правовых норм, а также изменения в общественном мнении многих стран. Конечно, недостаток политической воли — главное препятствие на пути к правосудию, особенно если замешаны крупные державы. Конъюнктурное использование повестки также никто не отменял. Однако сложно отрицать, что по сравнению с 1940-ми мы живем в куда более цивилизованном мире, в котором многие отговорки нацистов просто никто не стал бы слушать.

Source link

Победители судят. 80 лет назад начался Нюрнбергский процесс. Историк Константин Пахалюк — о том, как сочетаются миф о справедливости и политический прагматизм